- Aktuelles

- Themen

- Tiere & Lebensmittel

- Ordnung

- Bevölkerungsschutz

- Auto, Verkehr & Mobilität

- Geoinformation, Kataster und Vermessung

- Gesundheit

- Bauen, Wohnen, Immissionen

- Jugend

- Bildung

- Kommunales Integrationszentrum

- Kommunales Integrationszentrum Kreis Gütersloh

- Team des Kommunalen Integrationszentrums

- Aktuelles aus dem Kommunalen Integrationszentrum

- Integrationskonzept

- Integration durch Bildung

- Integration als Querschnittsaufgabe

- Kommunales Integrationsmanagement (KIM NRW)

- KOMM-AN NRW Förderung

- Wegweiser Integration im Kreis Gütersloh

- Soziales

- Jobcenter Kreis Gütersloh

- Energie & Klima

- Energie & Klima aktuell

- Integriertes Klimaschutzkonzept - Konzept und Berichte

- Klimafolgenanpassung

- Klimaschutz - Projekte und Aktivitäten

- Bauen+Sanieren+Energieberatung

- Solardachkataster

- Gründachkataster

- Klimabildung

- Online-Energiesparratgeber

- Geförderte Maßnahmen

- Erneuerbare Energien

- Energiesparen im Haushalt

- Mobilität - Strategie und Berichte

- Mobilität - Projekte und Aktivitäten

- Umwelt

- Wasser

- Unser Kreis

Obdachlosigkeit im Wandel

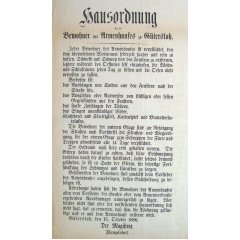

© Stadtarchiv Gütersloh

Nicht nur das Wohnen, auch die Gründe für Wohnungslosigkeit und der Umgang mit betroffenen Personen, änderten sich im Lauf der Geschichte. Ab Ende des 18. Jahrhunderts nahmen auch in kleineren Orten „Armen- und Siechenhäuser“, die meist auf private oder kirchliche Stiftungen zurückgingen, die Personen auf, die aus dem Fürsorgenetzwerk der Großfamilie herausfielen. Mit der Zugehörigkeit zur preußischen Provinz Westfalen entwickelten die Gemeinden im heutigen Kreis Gütersloh dann eine öffentliche Armenverwaltung, die die Hilfsmaßnahmen für Wohnungslose bündelte – die Fürsorge aber gleichzeitig um eine ordnungspolitische Komponente erweiterte. So konnte der Einzug in das Armenhaus im Zweifelsfall behördlich angeordnet werden. Bis in die 1970er Jahre war die Zuweisung von städtische Notunterkünfte eine polizeiliche Verfügung, die nicht immer freiwillig erfolgte.

Diese Unterkünfte gingen meistens aus den Barackenlagern für Displaced Persons oder Vertriebene hervor, die nicht für eine dauerhafte Nutzung vorgesehen waren und ab den 1960er Jahren offensichtlich verfielen. Größere Gemeinden und Städte richteten ersatzweise „Schlichtwohnungen“ ein, die insbesondere obdachlosen Familien ein hygienisch unbedenkliches Dach über dem Kopf boten. Diese blieben jedoch eine kurze Episode, da arme Familien mit Kindern meist dauerhaft im sozialen Wohnungsbau unterkamen. Heute prägen alleinstehende Obdachlose das Bild in der Öffentlichkeit und auch die Angebote der Kommunen – Streetwork, Obdachlosencafés und kurzfristige Übernachtungsplätze. Auch in früheren Zeiten gab es, meist losgelöst von der Armenverwaltung, öffentliche Übernachtungsstellen für „Wanderarme“ oder „Durchziehende“ – in Langenberg beispielsweise direkt im Rathaus!

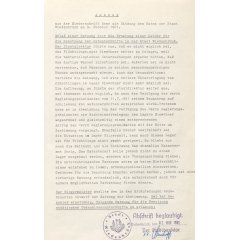

© Stadtarchiv Gütersloh

© Stadtarchiv Gütersloh © Kreisarchiv Gütersloh

© Kreisarchiv Gütersloh © Kreisarchiv Gütersloh

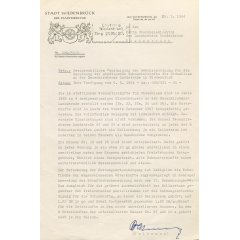

© Kreisarchiv Gütersloh © Stadtarchiv Gütersloh

© Stadtarchiv Gütersloh © Stadtarchiv Gütersloh

© Stadtarchiv Gütersloh

Bestände im Kreisarchiv

Berichte und Beschwerden der Ortsarmenverbände an die Kreise Halle und Wiedenbrück (meist handschriftlich) Akten zur Einrichtung der Armenhäuser in Borgholzhausen und Rietberg ab 1850 (meist handschriftlich) Übersichten über den Bau und den Zustand von Notunterkünften (meist vermittelt über Bau- und Haushaltsakten) Akten der Ordnungsämter über Belegungen und Einweisungen in Notunterkünfte Druckschriften und Pressemappen zu Notunterkünften und der Modernisierung der Obdachlosenarbeit ab den 1970er Jahren